当代码成为诗,一切凡人就皆可执笔,AI帮助人类的意义就实现了。

Lovable用自然语言将编程变成“搭积木”,让从未写过一行代码的普通人,也能用几句话编织出完整的应用程序。诗人,也只不过将零散的意象,用文字的不同排列组合,码成诗而已。也就是说,技术不再是冰冷的逻辑,而是人类表达创意的延伸。正如Lovable的创始人所说:“真正的革命,是把复杂系统驯化成孩童都能操作的积木。”当代码与诗歌的界限逐渐模糊,每个人都能成为自己数字世界的主人。

每个人都有一点点“不完美”的勇气,差别也只不过是,闪电来时,这种勇气是否已在场。Lovable的爆发式增长,源于它敢于在技术未完全成熟时就躬身入局。Lovable的创业团队在模型能力完备前就构建产品框架,最终遇到了AI技术的“闪电时刻”。有时,完美主义或许会错过浪潮,而带着缺憾起舞的勇气,或才是创新的火种。比如梵高,用未干的颜料涂抹星空,却笨拙却炽热地捕捉到了永恒。

当其他AI工具沉迷于功能堆砌时,Lovable像北欧极光般纯粹——它砍掉冗余功能,只保留最核心的交互体验。用户选中界面元素即可直接修改颜色、文字,仿佛在调色板上涂抹灵感。这让人想起侘寂美学:在留白处,反而能听见万物生长的声音。有时候,技术革命的答案不在加法,反而是复杂世界中的减法。走向简单,往往是走向了真理。

全球差不多仅1%的人懂编程,但却有几十亿人渴望用技术表达自我。Lovable让家庭主妇能开发社区互助App,让诗人能用代码编织互动诗集。这像中世纪古登堡印刷术解放了知识的传播——当技术壁垒轰然倒塌,每个普通人都可能用键盘创造点什么,也许是奇迹。所有消费者,都可以是创造者。这一点,在很多场景中都被证明了,只不过大多还不是通过代码。

Lovable最动人的设计之一,或许包括让AI成为“懂界限的伙伴”。它主动识别能力边界,引导用户补充上下文,而非盲目生成代码。比如画家与颜料的关系,无论是谁,是人还是AI,是AI还是人,只不过只是提供了谁都可以提供的斑斓,谁读可以提供的色彩,而艺术家的任务永远是寻找灵魂。当瑞典团队将产品命名为“Lovable”(值得被爱),他们可能明白:所有的技术,只不过让人更专注那些唯有人性才能照亮的部分。

最伟大的创新,往往始于对“凡人”的信任,也像相信家庭主妇的App创意能改变社区,相信所有人的代码都有可能震颤心灵,相信每个不曾接触过for循环的指尖,都藏着重塑世界的力量。所有合格的政治家,或也应是这么想的。什么是一切的解决方案之道?其实早已明确。

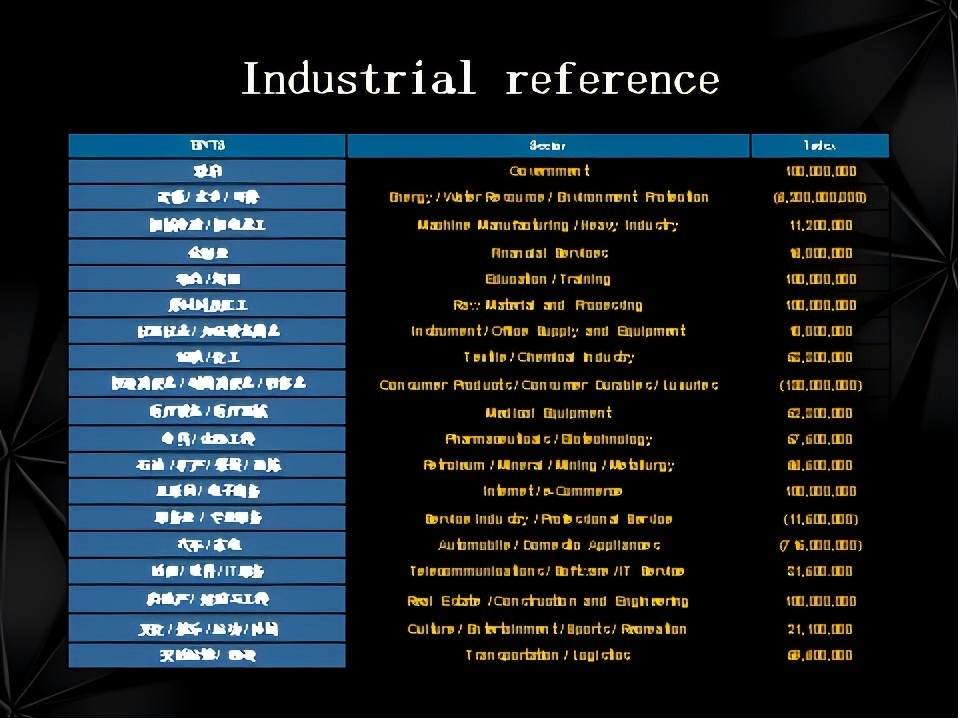

比如,在痛苦中前行的中国的SaaS企业们,基于1.8亿主体而90%是中小微企业的市场,谁能开发出有一款“中文版Lovable”,事情就解决了。

让兰州拉面店主能自主设计点餐系统,让义乌小商品摊主能搭建跨境店铺,这何尝不是比DeepSeek更动人的普惠叙事?

哪吒作为“魔童”,生来背负天命枷锁,却以“我命由我不由天”的姿态打破宿命;Lovable则如同技术界的“逆行者”,用极简的交互将编程从精英手中解放,赋予普通人重塑数字世界的能力。两者都以反叛精神为内核,个撕碎神话的既定脚本,一个瓦解技术的传统壁垒。

哪吒与敖丙的羁绊被观众解读为“藕饼CP”,本质是情感投射的浪漫化,观众在角色身上寻找对抗现实困境的勇气。而Lovable的用户们,用代码编织个人化应用(如环保平台、互动诗集),同样是在技术中注入情感疗愈的力量。一个用虚构叙事缝合现实裂缝,一个用工具赋能释放创造力,二者都成为用户心灵本身。

观众将哪吒与敖丙的友情升华为爱情,本质是打破叙事边界的二次创作;Lovable用户则将代码从功能逻辑升华为艺术表达。这种对既定规则的“越界”,是浪漫的核心。

无论是虚构角色的关系重构,还是技术工具的创造性误用,都展现了人类突破框架的永恒渴望。

《哪吒2》以东方美学重构神话,成为国潮复兴的象征;Lovable则用“中国式极简”颠覆技术霸权。哪吒脚踏风火轮冲向天际的镜头,与Lovable用户敲击键盘点亮创意的瞬间,共同构成一幅新文化图腾。

哪吒与Lovable的浪漫,本质是一场关于“可能性”的共谋,一个撕开命运的天幕,一个推开技术的窄门。

无论是哪吒的“我命由我不由天”,还是Lovable的“人人皆可造物主”,不仅是角色与工具的联动,更是一个时代的隐喻,始于对所有人潜能的无限信任。

所有行业所有岗位所有人可以联合起来,就是internet一定要实现!

(文/课间操)

e-Mail:lab@enet16.com